预制菜火了,继社区团购,元宇宙之后,预制菜成了2022年开年最火热的一个赛道。

刚刚被瑞幸踢出局的陆正耀,正式杀入预制菜,上个月底,由陆正耀创办的舌尖科技集团,在厦门一家酒店中为其孵化的预制菜项目「舌尖工坊」进行了低调的招商活动。

根据官方介绍,舌尖工坊的模式是通过原产地采购新鲜原材料,加工成半成品,然后通过急冻或者冷藏方式存储,以冷链运输方式送至零售终端,终端消费者购买后只需在家简单烹饪即可享受到堪比酒店大厨手艺的菜肴。

可以说陆正耀的舌尖工坊模式并不新奇,基本上可以看作是预制菜市场中的又一个模仿者,不过与市场上同类企业不同的是,舌尖工坊并非是一个面向单个城市的预制菜企业,而是一个想要占领全国预制菜市场的连锁企业。

舌尖工坊采用了加盟制玩法,目前除了在北京东五环开了一家自营门店之外,也在积极与有意加盟的合作商沟通,在1月4日项目启动当天就拿下了30份合作意向书。

除了陆正耀的创业光环之外,舌尖工坊能够拿下这么多的意向书,更多是靠它的低加盟门槛。

当下仅需要缴纳1万元的意向金,投资3万元,以及拥有一个8平方米的门店,就能办起来一个舌尖工坊的加盟店,相比如今其他快消费加盟店的门槛不可谓不低。

因此我们可以大胆预测未来一段时间,舌尖工坊的加盟伙伴一定会因为如此低的加盟门槛变得越来越多。

疫情之下,预制菜逐渐从B端餐饮市场转向C端消费场景,而年夜饭,成为必抢的风口。

西贝、眉州东坡、云海肴等传统餐饮企业,味之香、千味央厨等上市企业,珍味小梅园、理象国等新锐创业公司,盒马、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜电商企业都在陆续开拓预制菜,涌向人们的餐桌。

工厂生产,2C和2B渠道分销,“使用预制菜,降低了厨房人力成本,解决快速出餐的问题。”

几乎所有的成品预制菜,利用水煮、炒锅、微波炉等方式由原来的十分钟才能做出的一份饭,现在2分钟~3分钟便可以出餐。

同时,进入快餐店的消费者一般都把注意力放在手机上,几乎没有人关注后厨如何出餐,使用何种食材的问题。

不仅是快餐店,如今很多知名的餐饮企业也在使用“预制菜”,很多预制菜也通过超市等零售终端和电商等渠道进入了普通家庭。

预制菜似乎已经成为了一种必然的趋势。

除了出餐快,预制菜还极大降低了餐饮企业的原材料和人工成本。因为使用预制菜,不仅省去了洗菜等环节,商家还可以少雇佣甚至不雇佣厨师,毕竟,预制菜简单的加工方式决定它几乎对厨艺没有要求。

既然这么多品牌和资本涌入预制菜,我们今天就来好好给经销商朋友好好解读一下,到底什么是预制菜,这么热,咱们经销商能上车吗?

01:什么是预制菜?

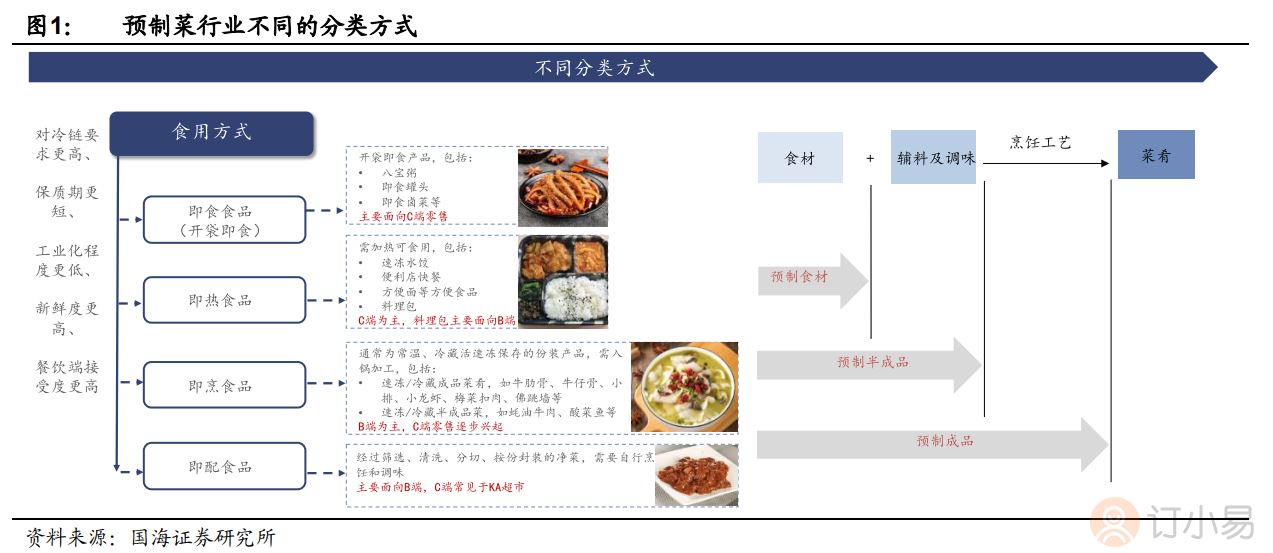

预制菜,又称半成品,就是预先制作出来的菜品。以农、畜、禽、水产为原料,配以各种辅料,在中央厨房经过预加工(搅拌、腌制、分切、调味等)而成。主要有即食、即热、即烹、即配四大类别。

根据需加工程度,预制菜可以简略概括为四大类:即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品四类,其中即食食品开封可直接食用,即配食品则需要自行配菜、调味、烹饪。

受疫情的影响,预制菜已经成为了一种趋势,去年双11,预制菜成为各大电商平台“爆款”。

天猫数据显示,去年双11期间,预制菜成交额同比增长约2倍,跻身天猫新生活研究所发布“10大趋势单品”,叮咚买菜的快手菜火锅则创下单日售出20万锅的记录。

中国消费者接触最早、最频繁的预制菜品其实是肯德基店内的食品,员工只需要将配好的鸡腿、汉堡、薯条走一下油锅,然后就可以直接售卖。

我们熟知的思念背后还有一家预制菜公司,叫做千味央厨,你在肯德基吃的油条,就是千味央厨提供的产品。

国内我们有一个比较熟悉的通过预制菜做起来的品牌,真功夫,他们通过电脑程控蒸汽设备,实现了中式快餐的标准化,经过训练的员工,只需要按操作规则,就能做到80秒钟内出餐,并且口味一致,真功夫的中式快餐不再需要厨师,只需要操作员。

预制菜起源于美国,成熟于日本,在我国可以追溯到20世纪90年代,伴随着洋快餐连锁店的出现,国内出现净菜配送加工企业,2000年后深加工半成品菜企不断涌现。

伴随着消费升级和年轻人消费观念的转变,近年来,国内预制菜行业加速发展、势头迅猛。

相关数据显示,2012年我国涉及预制菜肴加工的企业仅有1400家,而到2021年4月,预制菜企业达到了7.19万家。

仅2020年一年,新注册预制菜相关企业就达到1.25万家。目前,我国预制菜市场规模为3000亿元,到2025年预制菜市场规模将达上万亿元,未来市场规模有望突破3万亿元。

02:国外的预制菜市场情况

虽然在国内刚刚兴起,但是预制菜在美国、日本,已经是一个非常成熟和发达的产业,我们就拿日本来举例,看看预制菜在日本的销售情况:

在日本,人们将饮食市场分为:内食、中食、外食,三大市场。

内食是指在家完成全部加工制作过程的饮食方式,外食则是在家庭外部用餐的堂食餐饮市场,中食则是将外部半加工或接近全加工好的食品拿回家进行简单烹饪后食用的市场。

之所以如此划分,核心原因是“中食”市场如今已经是日本饮食行业不可忽略的庞大市场。日本如今人口总数约为1.26亿,日本预制菜行业2019年的收入达514.41亿人民币,总消费量193.14万吨。

而如今,中国的人口总数为14.13亿,但据2020年数据统计,我国预制菜市场规模仅为314亿元(不含速冻水饺等速度类食品)。

相比日本,国内的“中食”市场还不足以与“内食”、“外食”抗衡,但随着时间的推移这一局面或快速改变…

To C增长的主要动力则是日本家庭规模的缩小和单身人群、高龄人群规模的扩大。

大量的一人食市场取代了家庭集体消费市场,使得“外食”的人群逐渐减少,“中食”的人群不断扩大。

同时,油炸食品在这一时期的增长见顶,主要的预制菜产品均已微波炉加热为主。这一时期,日本年人均预制菜消费量继续创新高,达到23.4千克/年。

随着近年日本预制菜市场发展从掘金增量,到存量竞争。日本预制菜企业在近年也开始逐渐兼并整合。日本冷冻食品生产工厂数从2010年的599家,下降到2020年的442家,但产生、产值却呈现增长态势。

显然,这个赛道最后的玩家属于巨头。

03:预制菜中国市场机会在哪里?

预制菜的火爆,一方面源于疫情之下居家做饭场景需求增加,导致预制菜企业纷纷从B端转向C端消费者布局。

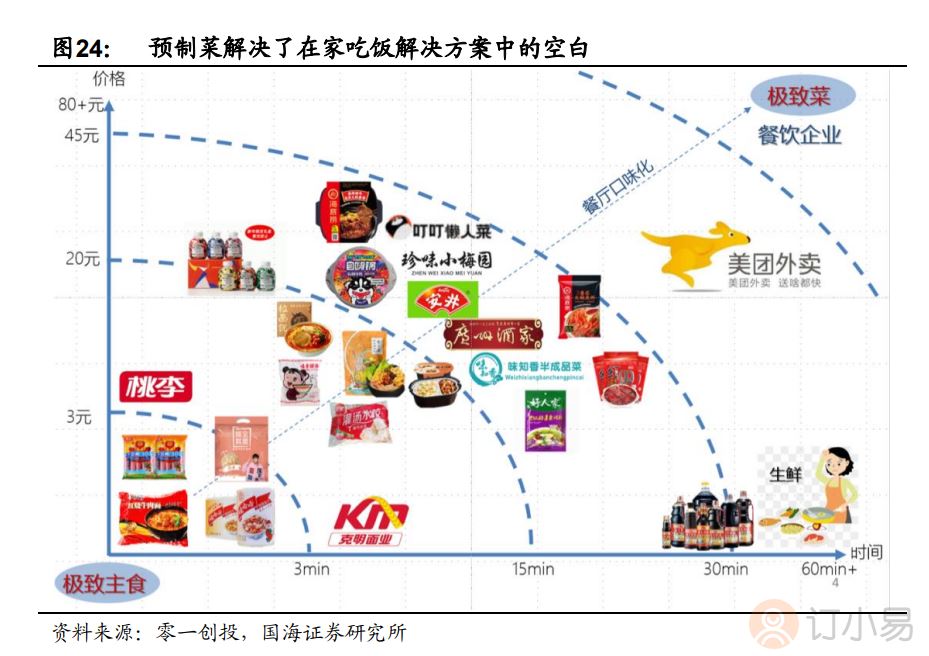

随着外卖的发展愈加成熟,人们对料理包等概念更加熟悉,零一创投认为,从价格和时间的维度,预制菜完美的切中了人们有一定时间刚需,还对丰富优质菜品的居家消费需求。

根据国海证券的预测,对照日本的预制菜渗透率,我国预制菜行业规模有望达到3万亿以上。

国内的预制菜市场显然比日本预制菜市场发展速度要更快,由于发展要素更加齐备统一,发展动力更加集中出现,中国的预制菜爆发机遇更为明显:

1.人口危机下的预制菜机遇

截至2021年,中国人口总数为14.13亿人,2021年的人口增长仅为48万,作为10亿量级的人口大国,48万显然是在昭示很快到来的人口负增长时代,全国性的人口增长红利彻底消失。

同时,我国独居人口已经接近1亿人,达9200万。相当于北京、上海、广州、深圳四个城市全部人口数字还要多近千万。25%的家庭仅为1人户口。90后外卖订单65%为一人餐。

由此不难看出,中国的人口危机正在给预制菜市场创造新的机遇,人口的独居化使得家庭厨房在中国已经变成“娱乐场所”,而非“生产场所”。预制菜的发挥空间将更大。

2.餐饮堂食成本的增加

如今餐饮难招人、房租不断涨已经是餐饮人的经营常态,疫情的反复使得餐饮生意普遍难做,但高昂的房租成本、人工成本,不降反升。

2021年数据显示,餐饮行业人工成本以年复合增长率7.6%的速度快速吞噬着餐饮掌柜的利润空间。以日本为例,如今日本餐饮行业的餐饮行业平均净利润率为2-3%,而中国这一数字仍为7-8%,下行空间依然存在。

3.冷链基础设施完善

2013-2018年中国低温仓储冷库容量从8345万立方快速增长至14700万立方米,年复合增长率达到12%。中国公路冷链运输车保有量从5.52万量,增长至18万量,年复合增长量26.7%。

城镇居民冰箱普及率100%,微波炉普及率超过50%。这显然为预制菜市场的爆发做好了重组的基础设施准备。

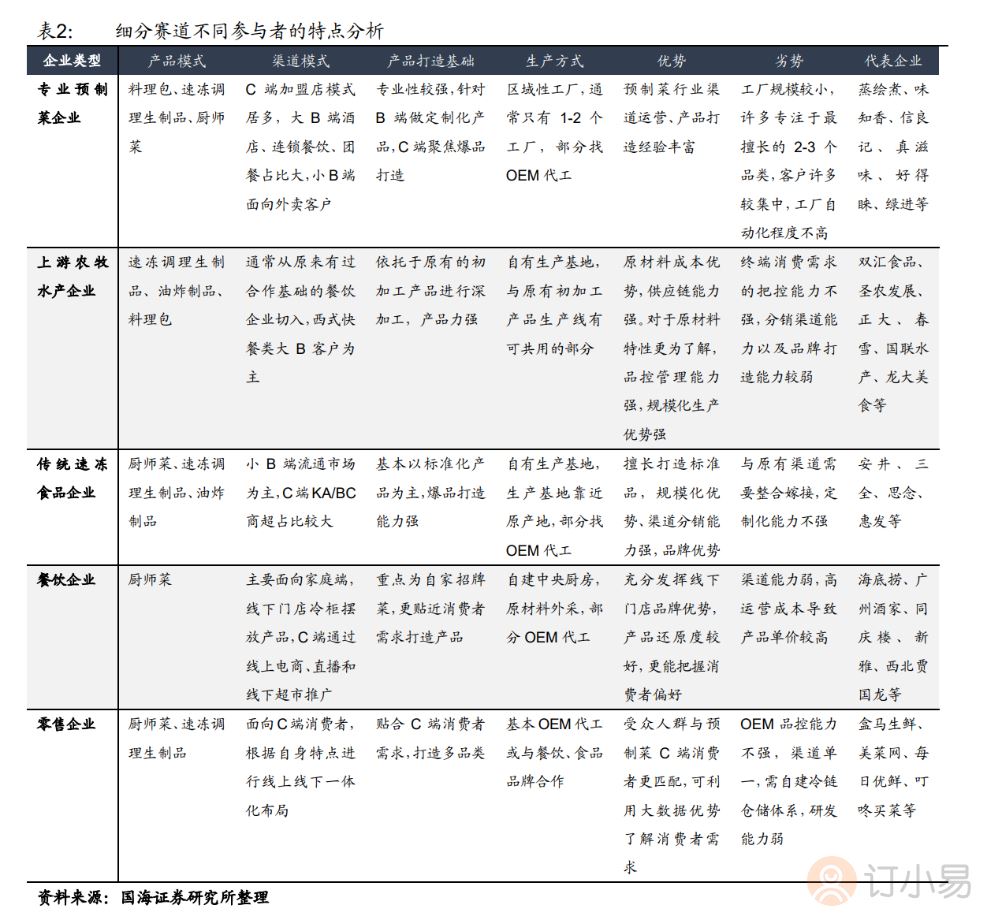

04:赛道玩家

根据企查查数据显示,2011 年 -2020 年预制菜相关企业注册量逐年上升,2015 年首次突破 4000 家,2018 年突破 8000 家,直至 2020 年规模破万,同比增长 9%。

除了前面说的陆正耀创立的舌尖工坊之外,各路的品牌和资本纷纷杀入,大概来说,分成两类。

一是餐饮连锁品牌:海底捞、西贝、外婆家、绿茶等都通过建设中央厨房,然后生产预制菜后直接向C端消费者售卖。

尤其是疫情期间,门店无法正常开业,餐饮企业出于自救,利用餐饮品牌自建的中央厨房,生产一部分半成品,对消费者售卖。

这部分业务原来流行的叫法是:“餐饮新零售”,其实就是售卖预制菜。

海底捞旗下的蜀海供应链,是比较早入局方便菜肴的餐饮品牌,2020年就上新16款半成品菜肴,宫保虾球、辣子鸡丁、番茄土豆烧牛肉、酸菜鱼、大盘鸡等。

疫情期间,速冻菜肴的销售呈现井喷式发展,增速是往常的十几甚至几十倍。

大董、陶陶居、大龙燚、小龙坎等品牌都在美团上线的“美味到家”服务上,开卖半成品,要么是自家招牌菜、要么是在家难做的硬菜,还原餐厅的味道,价格只需餐厅的一半,半小时就能送到家。

疫情之后,不少餐饮企业都放弃了这块业务,专注餐厅运营。

但也有不少坚持者,比如西贝在预制菜领域跟的也比较紧,2020年,贾国龙功夫菜北京金源店开业,引来众多业内关注。从现状看,贾国龙功夫菜进入了快速扩张的态势。

外婆家也打造了“老鸭集”,用堂食+外卖+外带+新零售的方式销售,其实也有售卖预制菜。

05:国内预制菜可能遇到的阻力